青島で女子的人生探し 第1回

めくるめく、中国大陸への入り口

中国語研修に出発する直前の数日間、私に集中レッスンを施してくれたK先生は、中年以上に見える年齢に反して天真爛漫、底抜けの明るさを感じる女性だった。満州族だという彼女は、そう言われてみると確かに漢族とは少し違う、所謂チャイナドレスの時代を彷彿とさせる切れ長の目。目を細めて微笑む表情がとても安心感を与えるひとだった。

共産党のキーワードモニュメント

数年前に学んだ中国語を少しずつ思い出しながら、会話をだんだんと加速させていく。

K先生「毛沢東は知っているよね?彼がどんな人物だったかは?鄧小平はどう?」

「中国人は自分たちのことを黄帝、炎帝の子孫だって言うんだけど、黄帝、炎帝の神話は知っている?」

「チベット自治区に行ったことある?彼らの宗教ってすごく面白いんだけど聞いたことある?」

K先生との5日間は、私にとってまさに中国大陸への”入り口”だった。彼女の知識の広さ深さに舌を巻きながら、自分の無知を少し恥ずかしく思う。

中国の象徴、万里の長城

K先生「私の祖父はね、たくさんお妾さんがいたのよ」

先生はいたずらっぽく私の表情を窺う。

K先生「一昔前の中国ではそんなの当たり前のことだったからね。男の子が生まれなかったら、正妻が旦那にお妾さんを作ることを勧めることもあったのよ。日本の男女関係も、昔は近いものがあったのかな?」

K先生「本当に技術のある漢方医は患者が部屋に入ってきた歩き方、話し方、姿勢でだいたいの診断をしてしまうのよ。西洋医学のように一時的な治療ではなくて、生活、食事から患者の健康をサポートするのが漢方なの。本当に仙人みたいに不思議なのよ。奇跡みたいに難病が治ったひとがたくさんいるの」

K先生「あなたの中国語は本当に台湾訛りね…私台湾人の友達もたくさんいるのよ、彼らのこと大好き。日本の大学に進学して、台湾人の留学生にたくさん会って、いろんなことを教えてもらったの。ある時ひとりの大陸嫌いの台湾人が部屋がいっぱいになるくらいの繁体字の本を送りつけてきて。大陸の人間は本当の歴史を知らないだろうから勉強しろなんて言ってね。嫌な気はしなかったし、実際、私の知らない歴史がたくさんあった。彼らは中国大陸の人間の悪口も言うけど、とっても可愛くて優しいひとたちだった。何十年も経ったいまでもいい友達」

しばらく話すうちに、彼女の様々な知識と物語は実体験に基づいているんだなと気づく。彼女自身が中国の現代史を体験し、中国の古き好き文化の中で育ち、日本に来てそれらを外から改めて眺めている。彼女が信じていること、信じていないこと、繊細で信心深い視点と豪快で歯に衣着せぬ語り口に、中国人の”粋”を感じる。

同時にふと、歳の離れた女性とこれまでこんなに何時間も話し込んだことがないことに気づいて不思議な気持ちになる。母親の愛でもなく、同僚の目でもなく、全く思いもしなかった角度から自分の短い人生を思い返す。

K先生「文化大革命聞いたことある?私が高校を卒業する頃、ちょうど文革のまっただ中だったの。中国の大学になんてもちろん進学できなくて、1年くらいふらふらしてたかな。各地で活動してる同級生の男の子たちを点心を持って訪ねて行ったりしてね、彼らの先輩が彼らを殴るのが許せなくて先輩たちを大声で怒鳴りつけたりしてた。お転婆だったの。いま考えたら、あんなことしててよく身の危険が無かったものだと思うけど。家族もきっと私を見かねたのね、ふらふらしていても意味がないからと、日本での進学の手はずを整えてくれて、私は日本の大学に入学したの」

私「日本はどうだった?好きになれた?」

K先生「初めはあまり好きじゃなかったような気がする。私も若かったし。日本語の先生がとても素敵なひとでね、私がもう帰りたいと言ったとき、こう言ってくれたの。「日本で少なくとも数年過ごして、それでも好きになれなかったら帰国しなさい。こんなに短い時間で、日本のことを理解せずに帰ってしまうのは、せっかくの機会がもったいない。」私はいまでも先生の言葉に感謝しているの。おかげで日本で大学を卒業して、日本の銀行で働いて、いまの主人と結婚することになったんだから」

私「銀行!一番保守的な業界じゃない?先生そんなに奔放で大丈夫だったの?」

K先生「大丈夫じゃなかったから辞めちゃったのよ(笑) 他の日本人にも言われたわ、わざわざ銀行にしなくてもよかったのにって。でもそんなこと当時は知らないじゃない?」

私「大変だった?」

K先生「最初はなんにも気づかず好き勝手にやっていたの。もともと正義感が強いから、おかしいと思ったことには口を出さずにいられないし、不公平は嫌いだし。でもだんだん孤立しちゃったかな。というか、だんだん同僚達は私を利用して上司に意見を言ったりするようになって。本来は関係無いのに私が矢面に立たされたりね。こんな私でも少しは悩んだのよ。そんなとき、大学で知り合ったいまの主人が相談に乗ってくれて。彼とも大学時代は相当ぶつかった仲だったんだけど、だからこそ私の気質をわかってくれてて、それじゃ日本企業でやっていけないよ、って何度もアドバイスをくれたの。最終的には、もう君は日本企業では働いていけないから、結婚しようって!それもいいかなって思っちゃった」

彼女の人生のどの時間どの決断も、彼女の口調ほど明るくて単純で楽しいものでは無かっただろうと思う。それでも弾けるように笑いながら、ときにいたずらっぽく声を潜めながら中国と日本と自分の人生を語る。文化を跨いで生きてきた強さとしなやかさに圧倒され、思わず黙りこみそうになるのをなんとか堪え、先生との授業は続いていく。

K先生との授業を経て、初の中国大陸へ―青島五四広場

青島で女子的人生探し 第2回

中国で、キャリアウーマン入門

”副総経理”なんて呼び方せずに、”姐(Jie=お姉さん、先輩)”って呼んでね、と、短いメールが返って来て、私は舞い上がると同時にほっと胸をなでおろした。現地採用の女性として、日系企業の副総経理まで上り詰めた”姐”に、私は自然と緊張していた。引っ込み思案の私が、なぜ急にこの1歩を踏み出して、連絡を取ろうと思い立ったのか自分でも不思議に思う。

ランチの時間にお話きかせてくださいと言った時には、まさかこんなにビッグランチになるなんて思いもしていなかった。刺し身、てんぷら、牛タン、焼き鳥、に、納豆。納豆なんて、きっとしばらく食べてないでしょう、日本人は納豆をご飯にかけて食べるのよね、と、少し得意げな彼女に合わせて笑う。確かに、数ヶ月ぶりの納豆。このもてなしぶりは”さすが中国”なのか、私を後輩として認めてくれたからなのか、判断に迷う。そして恐らく、中国ならではの”歓迎”なんだろうという考えに落ち着く。

上品なボブヘアーにふち無しのメガネをかけて、短い黒いスカートを履いた”姐”は、青島ではなかなか見かけないほどに垢抜けて若く見えるが、もうあと1年半で引退なのよ、と楽しそうに笑う。

文化大革命終了の数年後に大学に入学し、進められるままに日本語を勉強したという。卒業後、結婚出産を経ながら大学に残り毎日日本語を教える日々。少しつまらなく感じてきたころに、日系商社の採用を見つけた。当時の大学講師としての給料がひと月約500元、対して日系商社の月給は2500元。それでも小さな声で、いまとなっては大学教授も悪くなかったと思う、と私に目配せをする。「いまは大学教授の待遇も悪く無いし、やりがいのある仕事でもあるしね」

30歳近かったであろう彼女の人生の転換と、いまの自分を重ねて見る。いまの自分は、彼女からどのように見えているのだろう。道に迷いながら、すがるように話を聞きに来た日本人の小娘に、内心呆れているだろうか。

北京で商社勤務を初めて半年、病気にかかり退社を申し出ると、地方都市での勤務を勧められたという。海のそばがいいって言ったら青島に来ることになったの、と軽い調子で言う。

海と桟橋が美しい青島

「当時の青島総経理の日本人はね、最初は中国人の女性はいらないって言っていたの。たった数日前に言い合いになってひとり首にしたばかりだからって。でも、北京の人事が話をしてくれたの、今回の中国人女性はそんなに”強く”ないからって」けらけらと笑う。

やめようと思うことは無かったんですか?思わず人生に迷う二十代が顔を出す。「それからも、何度もやめようと思ったんだけどね、機会が無かったのよ。やめるって言うたびに会社がもっと良い条件を提示してくれたから」

ふと、中国人女性の口からよく聞くキーワードを2つ思い出す。”結婚”と”実家”。「北京に行ってすぐに、離婚したわ。それからはずっと娘とふたり。実家は遼寧省だけど、なんだか機会がなくてずっと青島に居座ってるの。引退したら遼寧省の実家と青島を行ったり来たりの生活かな。娘は青島で結婚しちゃったから」見せてくれた携帯の写真には、彼女に勝るとも劣らぬ美人の娘さんが写っていた。

恐らく青島ではトップレベルの待遇で働いているであろう”白領(=ホワイトカラー)”のイメージとは裏腹に、彼女が語る人生はとても自然に流れているように聞こえた。

青島新市街のオフィスビルと夕焼け

「毎年秋に会議があるから、日本に行くのはだいたい紅葉の頃。すごく綺麗よね」

「日本の本社で働く機会もあったんじゃないですか?」

「もちろんあったわよ。当時は少し迷ったけど、娘がいたし、結局やめちゃったの。日本の夏って青島より暑いんでしょう?行かなくて良かったかも(笑) 紅葉と桜の季節に毎年行ければそれでも十分ね」

低い優しい声で少しずつ私に話を聞かせながら、中国人らしく私に食事を勧めることも忘れない。中国人女性らしい華やかさ豪快さと、日本の会社員然とした気配り、後輩への鋭い視線が同居する彼女に、緊張するやら安心するやら、落ち着かない。普段は優しくて面倒見の良い副総経理だが、商談のときには人が変わったように厳しいという評判を思い出す。たまに携帯が鳴って、恐らく部下であろう相手に指示を出す声は、確かに私に対するものとは少し違うトーンだった。

食事をしながら、正確にはほとんど私が食べるのを眺めながら、手元のティッシュや箸の袋を細かくちぎっていく。これ、最近の私の癖なのよ、精神的に何か問題あるのかしら、と困った顔で冗談半分に言う。少女のような表情に、私も思わず微笑んでしまう。ありきたりだけれど、仕事のストレスが大きすぎるのでは?と本音を返す。そうかもしれない、と彼女も頷く。営業担当の頃は自分の業績にだけ責任を持てばいいけれど、上に行けば行くほど、コントロールが難しい部分にも責任を持たなければいけなくなるのがサラリーマンの常だろう。

再婚はしないんですか、と少しだけ低い調子で聞いてみる。まさか、しないしない、と意外な答えが返ってきた。こんなに綺麗で可愛らしい女性なのに。不満丸出しの私に、彼女はすぱっと言い切る。「これから新しく男のひとと生活を始めるなんて面倒!」私は思わず声を出して笑ってしまう。細かく刻まれティッシュの山が嘘のような一刀両断だ。仕事に家族に恋愛に、凝り固まった私の”have to be””must to do”が溶けていく。

さっきよりも更に少し遠慮しながら、切り出す。姐、あなたについて、文章を書いてネットに載せてもいいですか。言い終わらないうちに豪快な「もちろん」が返ってくる。「私は長年日本人と一緒に仕事をしてきたけれど、悪いひとになんて出会ったことないわ。もちろん仕事だからいろいろある。合う合わないもある。いろんな日本人の上司がいたけど、総じてすごくいい人達。あなたも中国に来て、中国人も悪くないって思ってくれたでしょう?あなたのその姿勢、とっても応援する」

ふっと、肩の力が抜けたような気がした。

青島で女子的人生探し 第3回

”先生”と呼びたいひとに、出会えた幸せ

《予謂へらく、菊は花の隠逸なる者なり。

牡丹は花の富貴なる者なり。

蓮は花の君子なる者なりと。》

王先生の声はほんの少しだけかすれていて、低く、心地よく小さな教室に響く。

王先生は、私の高校時代の先生達を思い出させる、肩の力の抜けた情熱を持つ教師だ。もともとは中国文学研究が専門で、いまは大学の中国語学科の主任として外国人にも中国語を教える。ドイツで教鞭を執った経験もあり、そのせいか、外国人学生に対して稀にみる理解と寛容を感じる。大学を卒業して既に数年、久しぶりに本当に”先生”と呼びたくなる先生に出会った。

大学校舎と木蓮の花

王先生の授業は、随筆、物語など様々な文章の読解を含む。中国の庭園がどのような作りになっているか、中国の有名な文学者が書いた自分の父親に対する記憶、北京大学の学長が自分の家の庭で育てる蓮の花のお話、ある役者の子供時代… 必ずしも全てが外国人にとって興味を持てる内容ではないのは彼女自身百も承知だ。しかし、彼女が読めば、彼女が教えれば、どんなに味気なく見えた文章も、とても活き活きと中国文化を語ってくれる。

先生は、とても感情を込めて教科書を読む。どこで区切っていいかもわからないような漢字の羅列も、先生の声にかかればまるで情景が浮かんでくるようだ。単語や熟語の意味を説明しながら、教科書を中断して学生たちに自らの話をさせる。文章の文化的背景の説明は、先生の授業の真骨頂だ。古代から近現代まで、中国の歴史や社会的背景、中国人の文化と習慣、考え方、言語の発展…先生が語ると、中国という国はなんと豊かで美しいことか。

《予独り蓮の泥より出でて染まらず、清漣に濯(あら)はれて妖ならず、

中通じ外直く、蔓あらず枝あらず、香遠くして益々清く、

亭亭として浄(きよ)く植(た)ち、

遠観すべくして褻翫(せつがん)すべからざるを愛す。》

宋代の学者、周敦颐が残した、蓮の花の高潔さを語る詩。王先生にぴたりと当てはまる、美しい漢詩だ。文化大革命や中国の高度成長期を経験し、中国の伝統文化にある意味「縛られ」ながら、中国文学と伝統を愛し、しかし中華思想に踊らず、地に足の着いた誇りを胸に秘める女性に映る。

青島には、海とビールに惹かれて外国人留学生がやってくる

外国人学生が中国を批判することがある。例えば、中国人の女性が色白にこだわるのはとても理解に苦しむ、と。 先生はにこにこしながら応える。

「うん、あなたもそう思うのね。西洋人は特に、そう思うみたいね。でも実は私も、夏は日傘をさして歩くの。白い肌が一概に美しいとは思わないけれど、日に焼けた後の私はなぜか本当に不細工なのよ」

ある学生がまた言う。中国の教育は偏っている、学生はもっと自由な思想を身につけるべきだ、と。 先生はまたにこにこしながら応える。

「中国の教育は、確かに欧米のように自由に学生を育てる環境はまだ整っていない。共産党による制限もないとは言えないし、試験対策も恋愛禁止も確かにとても極端な部分がある。それでも、昔と比べたらやっぱり変化してきているのよ」

先生は少しずつ、彼女が学生だった頃を語り始める。小学生の頃、学校の先生がどれほど尊敬と恐れの対象であったか、中学校に入り、一番初めに学んだ英語の一文が「毛主席万歳」だったという笑い話、中国の四代小説のひとつ、『紅楼夢』にハマった高校時代、初めて恋をした大学時代、子供ができた頃の話…

子供には男子を望む文化がまだまだ色濃い時代、先生は娘を産んでとても喜んだが、特に義理の父親はなかなか受け入れられず、女子と分かったあとしばらく連絡をくれなかったという。

「私もそのときばかりはとっても怒ってね、それなら一生孫の顔を見に来なくてもいい、なんて突っぱねたのよ」

先生の意外に強硬な態度に少し面食らう。

どんな学生の意見も、頭から否定することはしない。中国を批判されても怒ることもしない。逆に、新しい見方、外国人の面白い角度からの分析は大好きだ。苛立ちもせず、焦ることも凹むこともなく、静かに先生自身の経験と意見を語ってくれる、真っ直ぐで強い王先生だからこそ、学生たちも躊躇わなくていいと思える。教室には、ある種の安心と信頼が満ちる。

あるとき、王先生に呼ばれた。なんのことかと驚いて行ってみると、中国語コンテストに出ないかと言う。あがり症の自分が、小さいとはいえ舞台に立つのはとても気が引けた。あれこれ理由をつけてゴネそうな私を王先生は微笑みながら諭す。

「たとえ予選で落ちてしまっても、あなたにとってとても良い経験になるはず。Peterにも声をかけようと思っているの」

Peterは同じクラスのドイツ人で、中国語の流暢さもさることながら、理系の修士を出ただけあると思わせる現実的な考え方、理論的な話し方で一目置かれている学生だった。

言語を学ぶということは、意外と発音と文法だけの問題ではないものだ。語学の授業では、言語を使うために、様々な話題を議論する場面が多くある。気づかぬうちに学生の考え方や性格が見え隠れし、話の組み立て方、論理性が試される。口では言わないが、王先生がPeterのその点をとても気に入っていることを、私は感じていた。

後から考えると、結局、私がコンテストへの出場を決めたのは、王先生がPeterと同じくらいに自分を評価してくれていることがとてもとても嬉しかったからだったと思う。

大学は既に夏休みに入ってしまった。私も数日で帰国を迎える。王先生の授業も、きっともう二度と受けることはないだろう。昔好きなひとの連絡先をこっそり保存しながらなかなか連絡できなかったように、先生のメールアドレスを書き留めてあるのは、ひとつ後悔していることがあるからだ。

あなたの授業が大好きでしたと、私は未だに言えていない。

青島で女子的人生探し 第4回

中国版、猟奇的な彼女!

Lucyは毎日恐ろしくハイテンションだ。

私がどんなに凹んでいても疲れていても中国語のスランプが来ても一向にお構いなし、私より1オクターブは高いんじゃないかと思われる声でまくし立てる。

「今日は何曜日!!?水曜日?レディースナイトね!!」

「見て見て、この間知り合った外国人、007にそっくりじゃない?イケメン!」

「彼氏が来るから授業の時間をずらす!!?なんて不真面目な学生なの?!宿題増量!!(ニヤニヤ)」

長い黒髪、切れ長の目、チャーリーズ・エンジェルのLucy・Luのミニチュア版みたいだ、本人はチャーリーズ・エンジェルを観たことあるだろうか、なんてぼーっとしていた私を中国語の暴風雨が襲ってくる。これは危険、大人しく座っていたのでは体力がどれだけあっても足りない。命も足りない。

大学時代は英語を専攻し、青島に戻って英語と中国語の教師を始めたらしい。私と出会う直前まで上海で欧米人相手に中国語教師をしていたという。ことあるごとに上海の都会の喧騒を懐かしむ。上海にある素敵な博物館、上海のバーで飲んだお酒、北京と西安への旅行、上海で出会った新手の詐欺…他愛もないおしゃべりのような、思いついた先からただただ話題を並べているような、けれど聞けば聞くほど、彼女の知っている“中国”を一生懸命私の前に広げて見せているような感覚がしてくる。

歴史上、“大奥”的なものが存在した国は少なくないけれど、宦官が存在した国は中国だけなんじゃないかと、Lucyに理由を訪ねてみたことがある。Lucyはこともなげに即答する。

「中国の皇帝が世界で最も嫉妬深くてかつ考えが柔軟だったんだよ、きっと!」

自国に対する愛というほどでもなく、自慢するでもなく、卑下するでもなく、中国にはこんなにCrazyなことがあるんだから!面白いでしょ?せっかく来たんだから持って帰ってよ、というようなサービス精神。

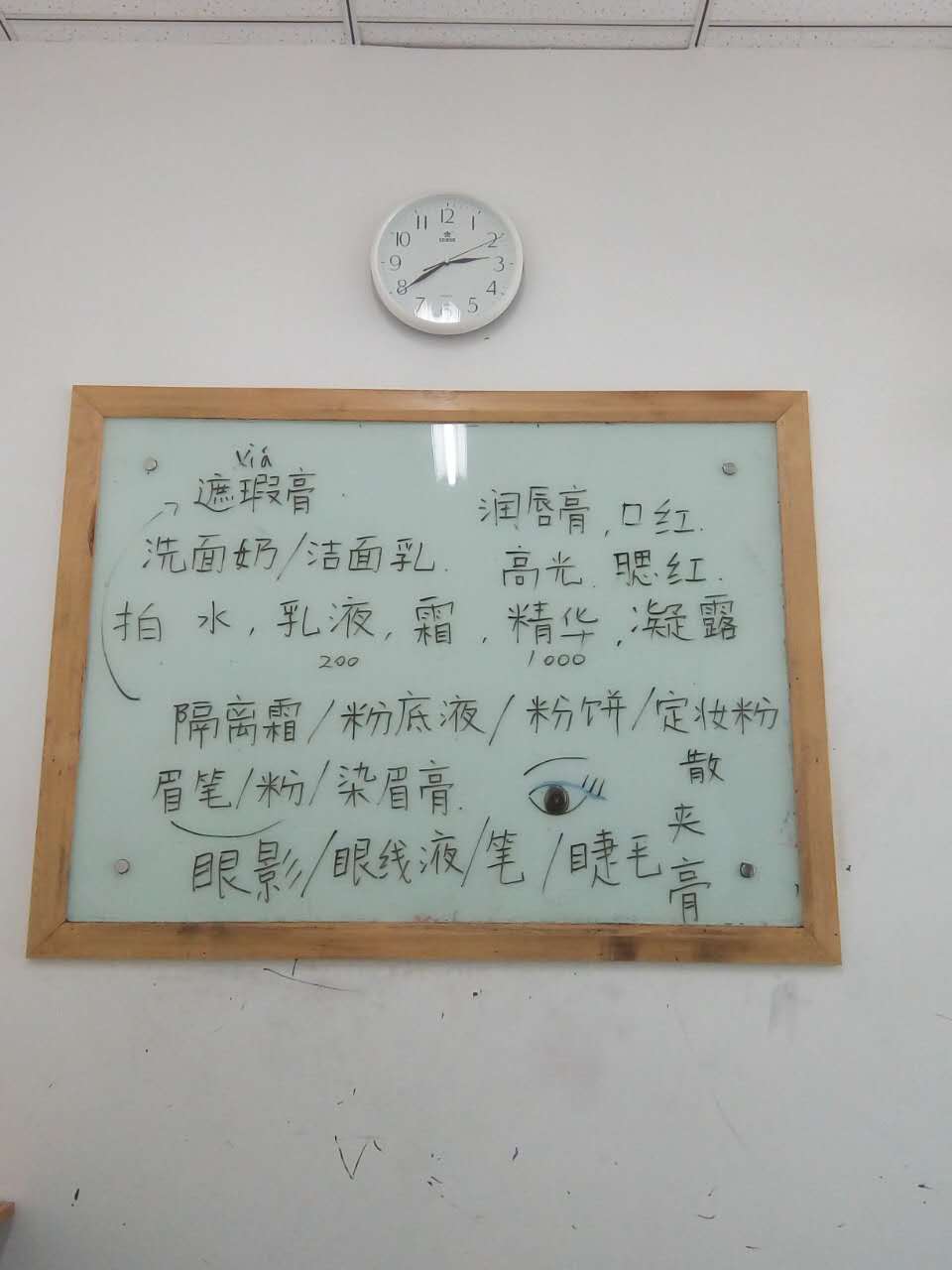

授業の跡

授業についていくために、更には自分の体力と命を死守するために、攻撃は最大の防御、私も負けずと話を遮ってまくし立てる。小さな教室は二人の“女子”の冗談と皮肉と爆笑でいっぱいになる。肩の力も抜けていく。彼女の前では、子供っぽくたっていいし、ブサイクだって構わないし、言いたいこと言って、やりたいことやって、もっと大胆で単純でいい。際どい冗談もいざ解禁。

おやおや、そうすると、このあり得ないハイテンションは、中国語教師として、生徒の会話を引き出すためのサービス精神の現れなのでは…? 大したプロフェッショナルではないか!と感心したのも束の間、「今日は何曜日!!?」と教科書を読む私の声を急に遮ってきた彼女を見て、私の買いかぶりだったかなと内心苦笑する。

青島のサッカーの試合

「豆腐脳は食べたことある?」

「青島の海鮮は?鴨爪は?」

「漢方医にかかったことは?」

こんなとき、Lucyは中国人らしい”姉”気質を見せる。私が何か聞くたびに、ついてらっしゃい!私が中国を見せてあげる!と言わんばかりの勢いだ。豪語して実現しないこともたくさんある。それでも、Lucyがとん、と胸を叩くたびに、私は間違えて本当に大船に乗ってしまったような、頼もしすぎるお嫁さんをもらってしまったような、やるせない、でも温かい気持ちになる。

Lucyが買ってきてくれたアイスキャンディー

彼女の誘いに乗って、青島の蟹も鴨爪も食べに行ったし、新しくできたケーキ屋さんにも行った。サッカーの試合も観に行った。何故か彼女のお母様も一緒にいちご狩りにも行った。中国の大河ドラマも結局全編観てしまったし(全76話!)、高級翡翠も冷やかしに行ったし、マーベルの最新作も公開初日に中国語字幕で観に行った。キャプテンアメリカ派とアイアンマン派に分かれてお互いに軽蔑の眼差しを交わした。

あるとき、Lucyが中国の映画を観に行くというのでくっついて行った。「百鳥朝鳳」という題名のその映画は、中国の実力派監督の遺作だという。世を去る間際に素晴らしい映画を撮ったのだが、どうも商売気のない監督だったらしく、小さな映画館でしかかからなかった。これを悲しんだ彼の弟子のひとり、中国の売れっ子映画監督が、土下座をして映画関係者に協力を呼びかける動画をネット上に投稿し、一気に話題をさらった。観客の口コミも合わさって、短期間で相当数の観客動員数を叩き出しているという。内容は、消滅しつつある伝統芸能を継承した若者を描いたもの。直前まで本編前の広告たちを茶化していた私達も、美しい映像と儚いストーリーに、真剣味を取り戻した。キャプテンアメリカのイケメンっぷりにメロメロだったLucyの姿からは全く想像のできない映画だった。流行りモノも好きな彼女のことだから、話題作は逃さないのかもしれないけれど、それでも、少しだけ彼女の違う一面を覗いたような気持ちで楽しくなった。

彼女の更なるもうひとつの一面を覗くことができるのは、結婚の話をするときだ。普段とはまた少し違う、年頃の中国女子らしい話題に、私は思わずにやにやしてしまうし、今度家族に急かされたらアメリカに逃亡してやる、なんて嘯く彼女を、内心可愛いなと思ってしまう。彼女の友人のドイツ人に話を移しながら、ドイツ人ではあなたのマシンガントークに圧死してしまいそうだから、ラテン系の旦那さんをもらったら、なんていかにも適当なアドバイスをしてみる。結婚したってしなくたってどちらでもかまわないけれど、こんなに豪快で楽しいLucyだから、誰かそばにいて、享受しないともったいないような気がする。それに、彼女が好きな男性の前でどんなふうに振る舞うのか、これは絶対に見てみたい。そんなこと間違えて口にしたらまた暴風雨に晒されそうだから、言わないけれど。

Lucyとの最後の授業の日、彼女にFAREWELL BREAKFASTを用意した。私は軽さを装って、いつかきっと日本に来てね、と声をかける。中国にいるのではいつまでたってもやられっぱなし、私にもホーム試合は必要だ。

Lucyはニヤッとして言った。

「若いイケメン男子をたくさん揃えておいてくれたら、行ってあげよっかな!」

Lucyと最後の朝ごはん