まいごのシャルル「12.青色の瓦屋根」

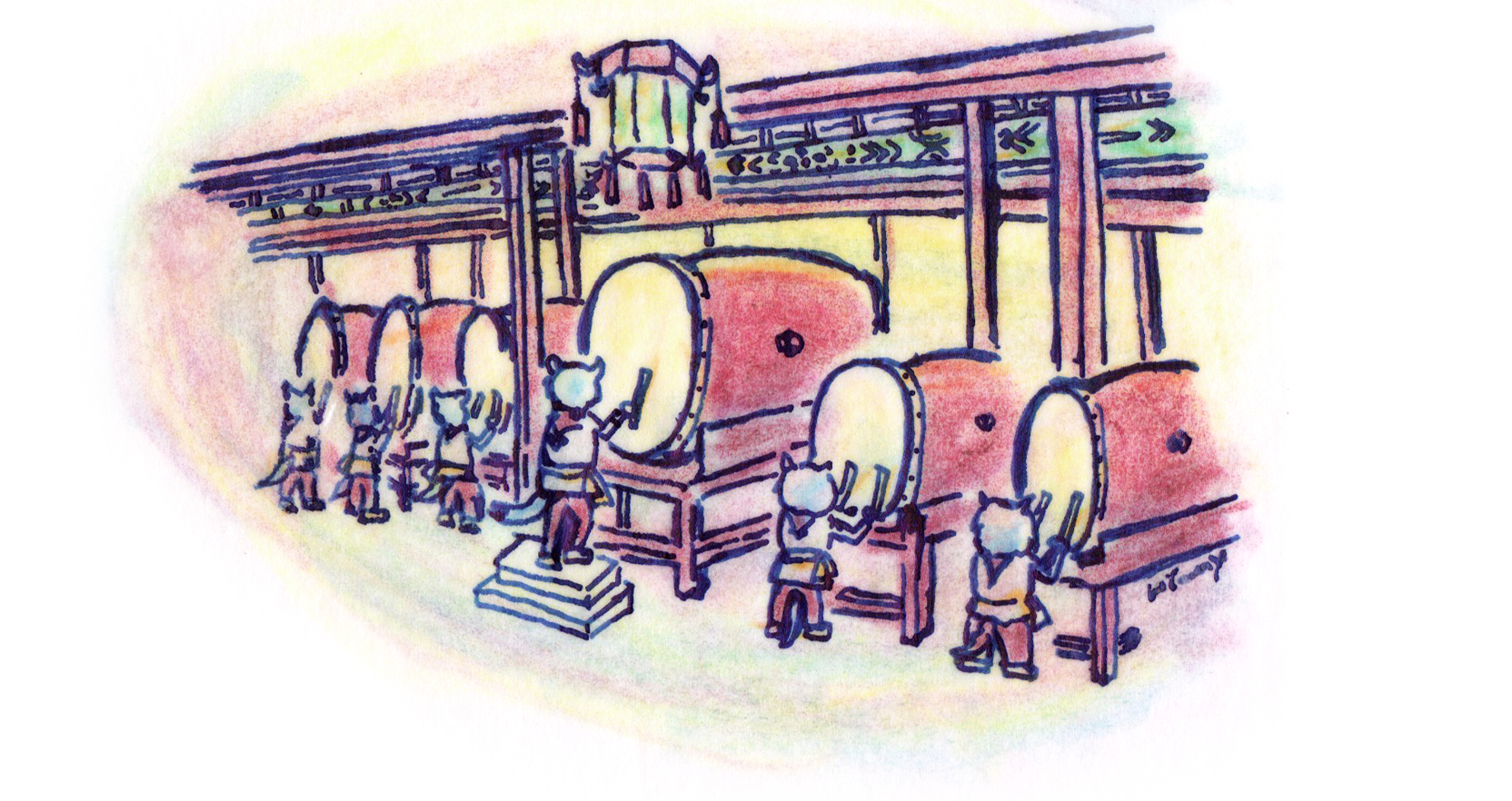

「太鼓で時間を知らせているんだよ」

ラオワンがシャルルの耳元でささやきました。

「時間?」

「そう、鐘はもう鳴らさないけど、太鼓は今でも時間に合わせて叩いているんだ」

ラオワンの声をかき消すほどの勇ましい太鼓の音は、素敵な鐘の音を時計替わりにしたかったシャルルの希望とは大きくかけ離れたものでしたが、それでも今でもこうして時間になると昔とかわらず太鼓が鳴らされると知ったシャルルの心にうれしさがじわりと広がっていきました。

それにしても、鐘の楼閣と太鼓の楼閣が二つも並んで、昔はそれぞれ時間を知らせていたなんて、どうやっていたのでしょう。鐘が鳴ったり、太鼓が鳴ったり、一緒に鳴らしたのかしら、時間を変えて鳴らしたのかしら。シャルルの頭の中に疑問がいっぱい湧いてきて、

「ねぇ、太鼓と鐘は…」

と、尋ねようと横を向いた時に、そこにラオワンの姿はありませんでした。

「あ!もぅまた!」

ラオワンはシャルルの側から離れて、部屋の隅にある扉から出ようとしているところでした。そして、振り返りながらニコニコと手招きすると、そのまま扉を開けて外に出ていってしまいました。

《着いてこいっていうくせに、すぐに先に行っちゃうんだから!》

今日は何度ラオワンの後を追いかけたでしょうか。ゆったりとしているように見えて大きな足でぐんぐん前に進むラオワンに比べて、一生懸命全力を出してもちっとも進んでいかないシャルルの小さな身体ではどんどん差が開いていってしまいます。

《もぅ!先に行かないでって言わなきゃ!こっちはそんなに早く歩けないんだから!》

文句を言ってやるんだと決めて、閉まりかけた扉を開けると、ラオワンを探そうと勢いよく外に飛び出しました。

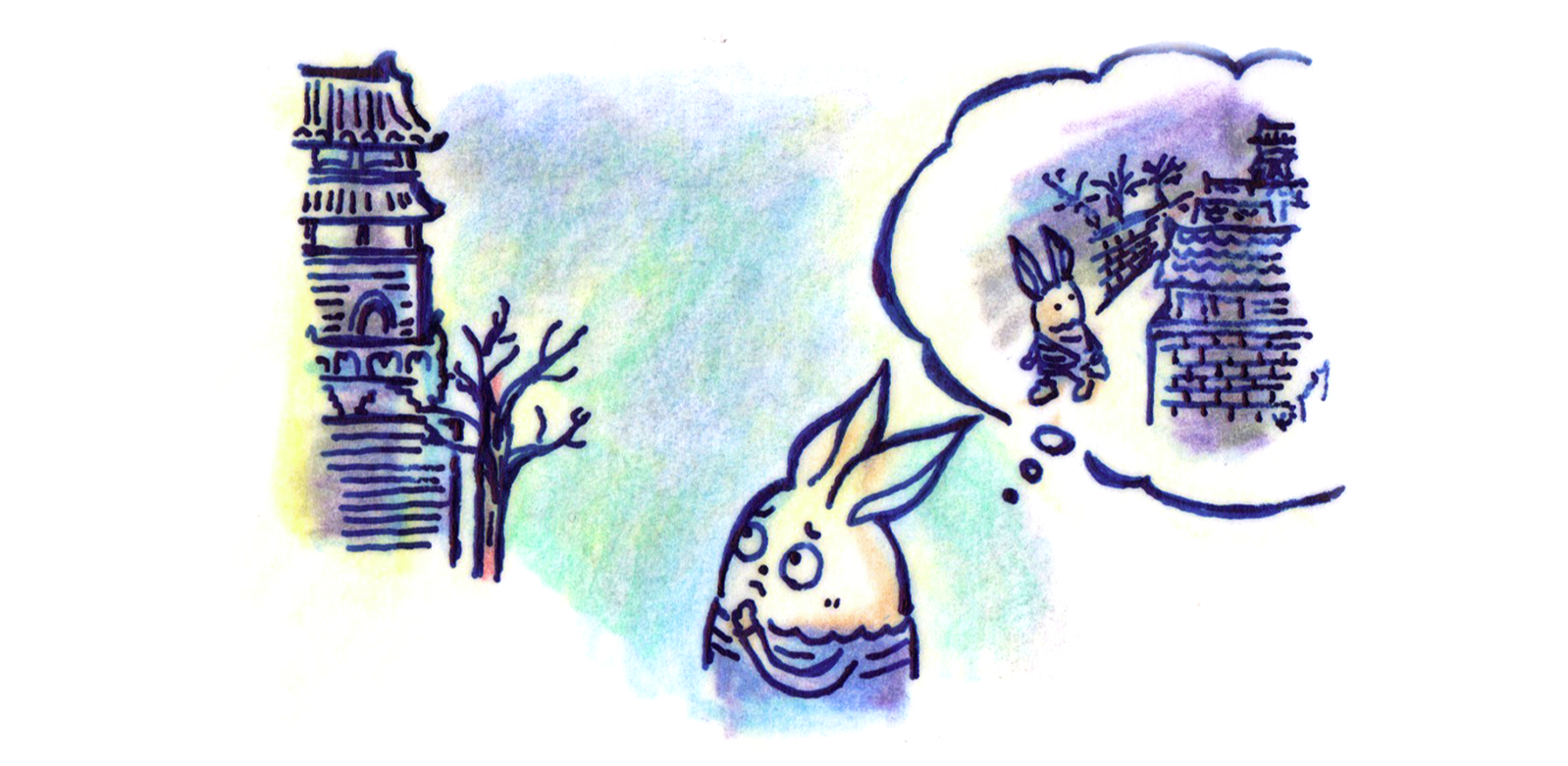

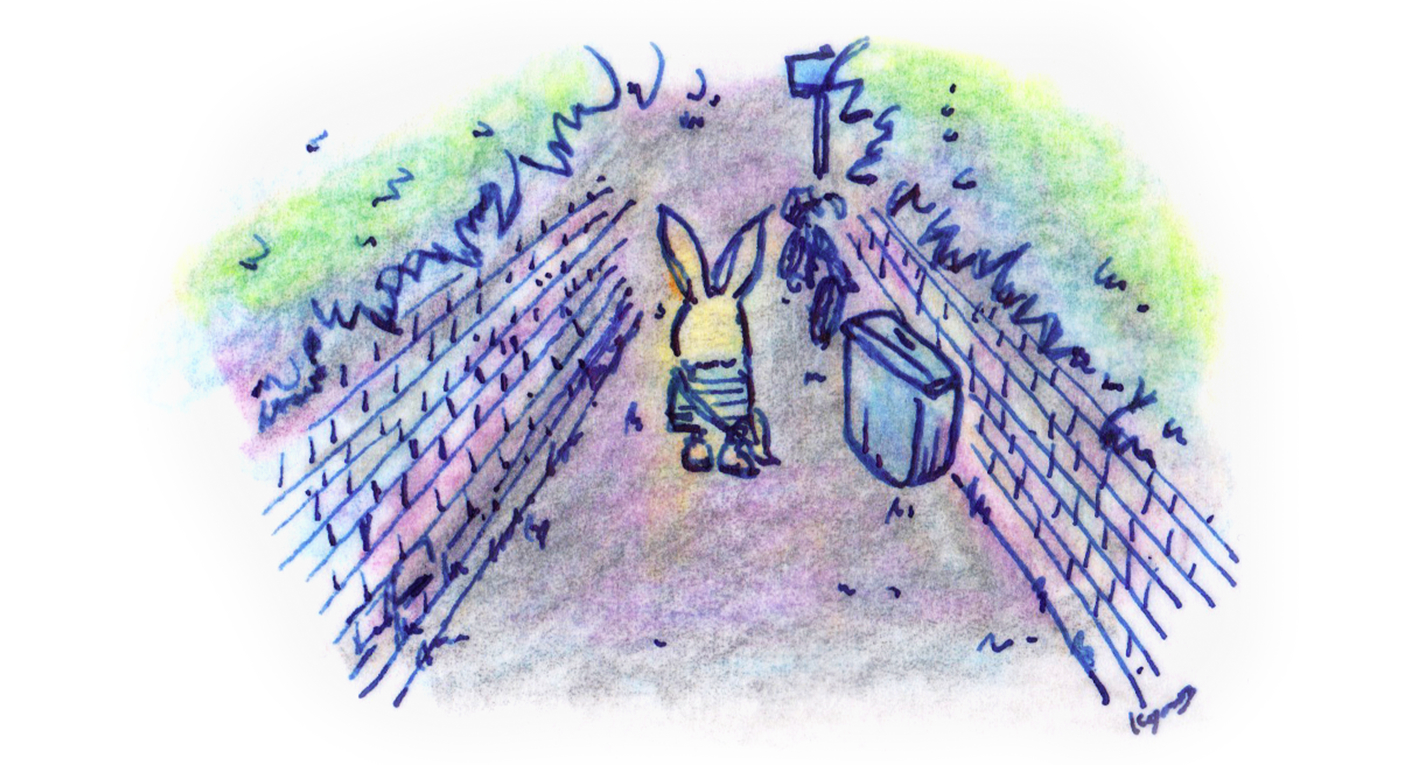

「うぁ!」

ラオワンを見つけると同時に目の前に広がった景色に、言いたかった言葉はぜんぶどこかに吹き飛んでいきました。扉の向こう側は楼閣をぐるりとめぐる回廊になっていて、街の風景をすべて見渡すことができたのです。長い階段をのぼったシャルルたちは楼閣のずいぶんと高いところまできていたので、下にたくさん並んだ灰色の瓦屋根がずいぶん小さく見えました。前にまっすぐにのびる広い大通り。その先には小高い丘があり、丘の上に建物がたっているのがわかりました。あちこち見渡してみても鐘楼や広場が見当たらないので、シャルルたちが歩いていた場所とは反対側のようです。

ちょうど日が暮れかけてきたところで、街全体がやわらかなオレンジ色の光につつまれていきます。自分がこれから住んでいく町が想像していた以上に大きく広がっている風景を見て、シャルルの胸が高鳴りました。

町のすべてを見たくて、広がる景色を眺めながら回廊をシャルルはゆっくりと歩いていきました。一つ目の角を曲がった時に、後ろを歩いていたラオワンがシャルルの肩を軽くトントンと叩くと、遠く枯れ木が並んでいる場所を指差しました。

「青…だったんだけど…」

「青?」

ラオワンが指差す先には枯れ木に隠れて湖がありました。湖面は夕日に照らされて金色にきらきらと輝いています。

「青じゃないけど…いつもは青なんだけど…」

モゴモゴと困ったように繰り返すラオワンの姿を見て、

「あ!青!探していたんだった!」

シャルルは自分がまいごだったことを思い出しました。そして、ラオワンが湖の青を見せようとここに連れてきたことに気づいたのです。

「えっと…ラオワン…あの、湖の青じゃないの。私の探しているのは…」

そこまで言うと、はっとして、急いで回廊の反対側へまわりこみました。そこにはさっきまでいた広場や鐘楼、そしてシャルルがため息をついたあの細い道や売店も見えたのです。

《ここからなら!きっと見つけられる!》

鐘楼や重なり合った枯れ木に邪魔されてよく見えないことにイライラをつのらせながらも、必死に遠くまで目をこらしてみました。

わけもわからず慌ててついてきたラオワンでしたが、シャルルと一緒になってあちこちと顔を向けると、

「あ!青!もしかして!」と、叫びました。

「本当!?」

精一杯背伸びをして見ましたが、小さなシャルルからは見えません。ラオワンはシャルルを持ち上げると手すりに寄りかかるように乗せ、鐘楼の右側を見るように身体の向きをかえました。

「あった!青色の瓦屋根!」

今度はシャルルにも、灰色の屋根瓦が続くその遠く向こうに、鐘楼に隠れるようにひっそりと、青色の瓦屋根が見えたのです。

「これでおうちに帰ることができる!」

「あれ、きみのおうち?探していた青色のものって…」

「そう!青色の瓦屋根のおうち!」

探していた家が見つかって嬉しくて飛び跳ねていたシャルルでしたが、ふと、細い迷路のような路地裏を思い出すと、あの場所にちゃんと戻れるか不安がわきあがってきました。広場を抜けて、鐘楼の横の道を通り、売店に戻ってその道をそれからまっすぐ行って、左。そのまま、またまっすぐ。頭の中で帰り道をシュミレーションしてみました。

喜んでいたかと思うと急に不安げな表情になってあちこち手を動かすシャルルを見ていたラオワンが思わず吹き出しそうになって言いました。

「一緒に帰ろう」

シャルルが顔をあげてみると、ラオワンは思いがけないことを言い始めました。

「青色の瓦屋根のマンション、門を出ると向かい側に小さなおうち。灰色のレンガに赤色の扉。どこにでもある胡同のおうち。」

「え?」

「きみのおうちの前、私のおうち!」

そう言うと、青色の瓦屋根の方を見つめてにっこりと笑ったのです。

夕暮れの路地裏をシャルルとラオワンは一緒にゆっくりと家に向かって歩いていました。道の両脇に並ぶ枯れ木が緑になるのを町の人たちが心待ちにしていること、売店の向かい側にいつもナィナィおばあさんが座っていること、おばあさんに聞けばなんでも知っていること、ラオワンは町のことをたくさんシャルルに話しました。

そして、シャルルはこれから長い時間をかけて、もっと町のいろいろなことを知ることになるのです。それはシャルルが思っていた以上に新しい世界へとシャルルを導いていくのでした。

ながみみシャルルの物語 〜まいごのシャルル 完〜

新シリーズへつづく…

まいごのシャルル「11.階段の先に」

さらにのぼっていくと、今度は後ろに転がりおちてしまいそうな恐怖心がおそってきます。入り口から吹き込む風が、ぐぉぉっと不気味な低い音を響かせながらシャルルをすり抜けていきます。

じんわりとかいた汗で掴んでいた手がすべり、身体がぐらりとかたむきました。そのまま下までひきずり落とされそうになり、あわてて身体全体に力をいれて踏みとどまります。心臓がどくんどくんと脈打つ音まで暗闇に響いているようで、その場に立ちどまると、気持ちを落ち着けるようにゆっくりと深呼吸しました。

《もう半分ぐらいはのぼったかしら》

シャルルが後ろを振り返ろうとすると、

「後ろは見ないで!」

前からラオワンの声が聞こえて、あわてて上の方を見ました。

「前だけ、前だけみて。一歩ずつ。」

薄暗がりの中に、ぼんやりとラオワンの姿がみえました。その先の方にはうっすらと明るい光がこぼれているようです。夢中になって歩みを進めているうちに、ずいぶんと上までのぼってきているようでした。

さっきまで疲れていたはずなのに、今は一歩踏み出すたびに身体にじわじわと栄養がいきわたるような気がして、力強く階段をあがっていきました。

《あと少し!》

ラオワンに追いついたその時に、ドォーンと大きな音が急に響きわたり、驚いたシャルルはバランスを崩して倒れそうになって、手すりから離れた手で何かを掴もうともがきます。頭の中に長い階段の暗闇が浮かび、そこをゆっくりと落ちていく姿を想像して、目をぎゅっとつぶり首を縮めて顔を横にそむけました。

ほっとした顔をしたラオワンは

「時間だよ!早く!」と慌ただしく言うと、シャルルの手をつかんだまま残りの階段を一気に駆けあがっていきます。わけもわからず、小さな足を必死で動かして引っ張られるままに一緒についていくしかありませんでした。

ドォーンと2度目の音が鳴ったとき、ふたりは階段の一番上にたどりつきました。

《ついた…》

息をきらしながらふらふらと音がする方向を見たシャルルの目が大きく見開くのを、ラオワンは嬉しそうに見ていました。

楼閣の2階は大きな広間のような空間がひろがっていて、いくつもの朱塗りの柱が並び、窓から太陽の光が射しこんでいます。そこには立派な太鼓がずらりと並び、お揃いの赤いズボンと白の衣装を身につけた人たちが一斉に3度目の太鼓を鳴らしたのです。

まいごのシャルル「10.前と後ろの境界」

あっという間に暗闇の中にラオワンの姿が見えなくなりました。ここまで着いてきたシャルルでしたが、急に不安な気持ちがわきあがってきて身震いしました。

《わたし、いま、どこに行こうとしているんだろう》

絶望感におそわれてため息をついていたあの路地裏でさえ、目の間の真っ暗闇よりは、まだましな場所だったような気がしてきました。

《戻った方がいいのかも!》

この扉をくぐったら、さっきの通りにさえ戻れなくなりそうで、シャルルは下を向いて静かに一歩後ろに下がり、一気に振り返って走り出そうと足にぐっと力をいれました。

『滑るので注意!』

《滑る?》

いつの間にか足の力が抜けたシャルルは逃げ出そうとしていたことも忘れて、看板を覗き込むと、それから扉の内側の床を不思議そうに見つめました。雨も降った様子もない、カラカラに乾燥した空気、そこに乾いた風が吹きつけてきます。『滑るので注意!』なんて看板が目立つように置いてあるなんて、とても似合わない気がしました。

じっと下を見つめていると、次第に暗さに目が慣れてきて、床が石でできているのがわかりました。おそるおそる踏み出して、足で感触を確かめてみましたが、靴底がしっかりと石にあたりキュッと音がしました。

「なんだ、大丈夫だわ」

すっかり安心して、二歩目、三歩目と薄暗い中を進みながらシャルルは顔をあげました。

「えーっ!?」

叫んだ声がぐぁんと響き上の方へ吸い込まれていきました。

シャルルの目の前には、人がひとりやっと通れるほどの幅の狭い階段がはるか上まで続いていたのです。その途中にはもぞもぞと動くラオワンの姿がありました。

のぼる前からそれがどれだけ急であるかが、壁のようにせりたった階段から伝わってきます。さらに小さなシャルルにはなおさら高く感じられたのでした。

『滑るので注意!』

今度は、階段の手すりに書いてあるのが見えました。

《なるほどね。階段から滑り落ちる危険があるってことね。》

看板の意味をやっと理解して、疑問がひとつ晴れたところでしたが、さて、この後どうしたものか、恐怖心をあおる階段をのぼって前に進むべきか、それとも後ろに向かって逃げ出すべきか。シャルルは少し考えてみたのですが、どうしたらいいのかなんて、さっぱりわかりませんでした。

さらに、こんな急な階段の先に何があるのか、ラオワンがシャルルをどこに連れて行こうとしているのか、それも考えてみたところでちっともわかりませんでした。

「まったくもって、ほんとうに!わからないことだらけだわ!」

シャルルはふぅーっと身体の中にあった息を全部吐き出すと、目を閉じて、今度はゆっくりとその場の空気を吸い込みました。

「よし!」

大きな目をくりんと見開いて、手すりをぎゅっと掴むと、足を精一杯もちあげて目の前の階段を1段のぼりました。

1段、1段をしっかりとした足取りで、ラオワンの後を追います。さっきまであれほど寒かったのに、シャルルの額にはうっすらと汗がにじんでいました。

ながみみシャルルの物語 〜まいごのシャルル〜

つづく ▶︎11.階段の先に

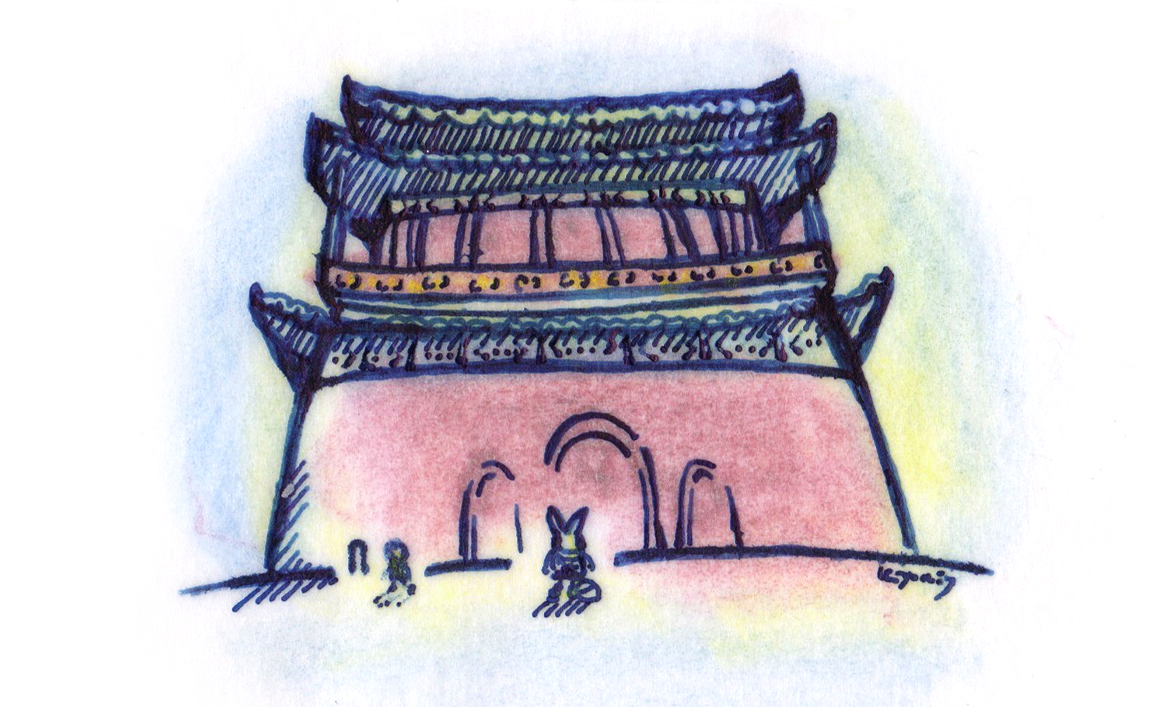

まいごのシャルル「09.朱色の楼閣」

《子どもじゃなかったのか!》

一生懸命背伸びをしながら立派な大人なんだと言うシャルルの姿に、思わず笑いそうになったラオワンは、マフラーで口元を隠すように少しあげ、

「わたしはラオワン」

と、ひとことぼそっとつぶやきました。

そして、また前を向くと静かに歩きはじめたのです。

「あ!ねぇ!ちょっと、どこに行くの!?」

壁沿いに細い道を進んで鐘の楼閣の裏側にでると、両側に木が並んだ広場のような場所がありました。ラオワンの背中を見ながら必死についていったシャルルでしたが、広場を見ようとラオワンの後ろから顔を出してみたその時です。

「わぁ…!」

シャルルは息をのみました。

その広場の先に、鐘の楼閣よりももっと大きな、朱色の立派なもうひとつの楼閣が建っているのが見えたのです。細かな装飾がほどこされているのが遠くから見てもわかりました。灰色のレンガを積みあげた家々が並ぶ街並みの中で、それはひときわ輝きをはなっていました。

鐘の楼閣も近づいてみたら見上げるほど大きかったのですから、遠目でも大きく見えるこの朱色の建物はいったいどれほどの大きさなのでしょうか。

気づけばシャルルはラオワンの前を歩いていました。後ろから吹いてくる風がシャルルの背中をせかすように押してきます。

どっしりと地面に座り込んだような存在感のある朱色の壁の上に、重なる緑がかった屋根瓦。屋根の隙間から見えるいくつもの装飾の帯。建物の真ん中を横切る金色の文様には太陽の光があたってきらきらと輝いていました。それはシャルルが今まで一度も見たことがないほど美しいものでした。しかし、見たことがないのに、遠い日の記憶の中でであったことがあるみたいな懐かしさがこみあげてくるのでした。

小さな門には『鼓楼』と文字が刻まれています。

門の前で立ち止まり、考え込んでいたシャルルの横で静かに待っていたラオワンが

「時間だよ」

と、声をかけました。

「時間?」

シャルルの問いかけには答えずに、ラオワンは先に門をくぐって行きました。シャルルも後に続いて中に足を踏み入れると、目の前いっぱいに朱色の壁が迫ってきました。

《たしかにどこかで見たことがある気がする》

こんなに鮮やかな朱色の建物を見たら忘れるはずはないと思うのですが、シャルルにはどうしても思い出すことができません。それでも、やはりその色や瓦屋根の形、文様の数々を見れば見るほど、胸の奥にしまってある大切な思い出がじんわりとしみ出してくるようでした。

ながみみシャルルの物語 〜まいごのシャルル〜

つづく ▶︎10.前と後ろの境界

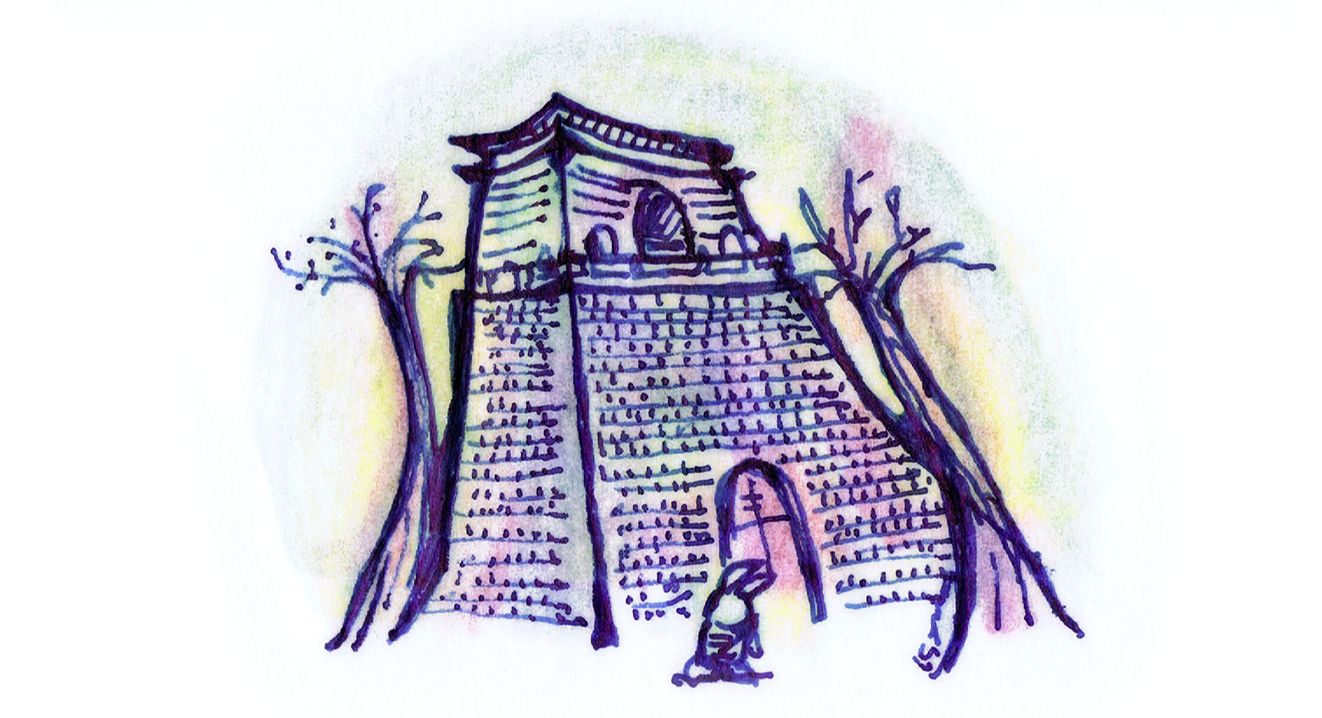

まいごのシャルル「08.ラオワンの想い」

《時間も青も、ぜんぶある??》

ラオワンの言葉を心の中でくりかえすと、シャルルは見えない糸に引っ張られたかのように、一歩を踏み出し、少し離れながらラオワンのうしろを歩きはじめました。

どんどん鐘の楼閣が近づいてきます。「青がある」と言っていたラオワンですが、それが青色の瓦屋根のことではないのは明らかでした。楼閣に近づけば近づくほど、シャルルが帰りたい家からは遠ざかっていきました。

それでもシャルルはラオワンの後をついていきました。家に帰る心配よりは、今は、しっかりとした足取りでどこかを目指すラオワンと同じ場所を目指していたいと思ったのです。

遠くから見ていても大きく感じられた楼閣でしたが、側に行ってみるとそれは見上げるほど大きなものでした。

風が楼閣に吹きつけると、窓のように切り取られた隙間を風が通り抜け、ふぅっふぅっと静かな低い音が響きます。それはまるで、鐘で時刻を鳴らすことがなくなった楼閣のことを、役に立たない寂しい存在だと思ったシャルルを鼻で笑っているかのような音でした。楼閣の壁にあたった風は、積み重ねられたレンガの上を伝って這い降りてきて、シャルルの身体をザワザワと揺らしました。鼻の奥をツンと刺激するようなしめった匂いがして、思わず目をぎゅっとつぶりました。

《ずっと昔からここにあって、今でもこの町を見下ろしている…》

時代がいくつも変わっていくのをこの場所で見続けてきた楼閣は、時間を教える役目を終えても静かにどっしりと構えていました。この先も変わらず鐘の楼閣はこの町にある。そう思うと、シャルルの心の隙間にふわっとやわらかな暖かい空気が流れ込んだ気がしました。

《これを近くで見せようとしてくれたのかな》

ラオワンの想いを感じられた気がして、シャルルは楼閣を見上げながら、「ありがとう」と、つぶやきました。

でも、その声が風にかき消されてしまったように、何の反応も返ってはきませんでした。

「あれ!?」

シャルルが近くを見渡してみると、そこにラオワンの姿はありませんでした。

「え!?」

周囲をきょろきょろと探してみると、ずいぶん先に歩き進めたラオワンの姿がありました。

「あ!ねぇ!ちょっと!えっと…」

呼び止めようとして、シャルルはまだ名前も聞いていないことに気づいたのです。慌てて後を追いかけました。カバンと大きなしっぽがじゃまになってなかなか早く走れません。小さな身体で必死に走っていきました。

ようやく近づくことができたシャルルは

「あの…どこに…それから…なまえ…」

ぜぇぜぇと息を切らしながらたずねたのです。

「なまえ?」

前を向いたまま歩くスピードも変えずにラオワンが聞き返した時に、シャルルは名前を聞くなら、まず自分が最初に名乗るべきだったとはっとしました。

「わ…わたしは…シャ…シャルル」

息を整えながらそういうと、いつもの挨拶を付け加えることも忘れませんでした。

「もう立派なおとななんですの!」

突然、そう言われて、ラオワンは足をとめてシャルルの方を向くと、目をぱちくりと2度まばたきしました。

ながみみシャルルの物語 〜まいごのシャルル〜

つづく ▶︎朱色の楼閣

まいごのシャルル「07.暗闇の世界へ」

今はもう鐘の音が時間を知らせることはないと聞いたシャルルは、地面を見つめてこぼれ落ちそうな涙をぐっとこらえていました。

冷たい風が通りを吹き抜け、砂埃が舞いあがり、ラオワンは思わず目をつぶって肩をすくめたのですが、その間もシャルルはじっとして動こうとはしません。

鐘がならないーそれだけのことでした。もうかなり昔から鐘が時刻を知らせることはありませんでした。この町の人たちなら誰でも知っていることです。そのことにがっかりする人などひとりもいませんでした。

役目を終えた鐘はただそこにひっそりとたたずんでいました。

シャルルには、その鐘の音は低い悲しいものだったような気がしてきました。今朝まで明るく輝いて見えた町の景色さえも、今はあちらこちらが灰色で、まるで味気なく、どんよりとした空の下に冬の寒々しい風景が延々と続いているようにしか思えなかったのです。

薄暗い路地裏に立つシャルルの身体の奥底から、重苦しい鐘の音が響き、冷たい風がまとわりついて、心の隅々まで凍えてしまいそうでした。そして、そのままその風に引っ張られ、暗い渦の中へと引きずり込まれるようでした。鐘の音が静かに鳴り響くように、シャルルもどこまで続くかわからない闇の中にゆっくりと落ちていくのです。悲しさや不安を感じる心もすっかり凍りついてしまったようで、わずかに動くことさえも諦めているようでした。

知らない町でひとり、帰る家さえ見つけられない。他にいくあてもない自分だから、このまま暗闇に埋もれてしまってもかまわないー長い間、時間をみなに伝えてきた鐘でさえ、必要とするひとがいなくなれば、そこにただいるだけの存在になってしまうのだから。

町全体が重い空気に包まれて、外から来たシャルルを闇の世界におし返そうとしているようでした。大きな立派な鐘楼におさめられた鐘にくらべて、あまりにも小さな自分は、この町やこの世界にいる資格すらないように思えてしかたがなかったのです。

このまま誰にも会うことのない、何もない真っ暗な世界にずっといた方がいいのかもしれない、シャルルがそんな風に思いはじめた時です。

ぐいっと急に腕をつかまれたかと思うと、引きずられるように明るい通りへ出たのです。現実の世界に戻されたシャルルは、あわてて顔をあげました。

ラオワンがはっとして、シャルルの腕をつかんでいた手をはなしました。

「えっと…あの…その…」

困ったように頭をかきながら、ラオワンは鐘楼の方角を指さしました。

「時間も…青も…ぜんぶあるから…」

そういうと、通りを鐘楼に向かって歩きはじめたのです。あとに残されたシャルルは、ぽかんと口をあけて、ラオワンの後ろ姿を見つめていました。

薄暗かった通りにはいつの間にか太陽がさしこんでいました。光に照らされながら振り返ったラオワンは、シャルルについておいでというように優しくうなづきなら微笑むと、また前に向かって歩きはじめたのでした。

ながみみシャルルの物語 〜まいごのシャルル〜

つづく ▶︎08.ラオワンの想い

まいごのシャルル「06.あこがれの鐘の音」

ラオワンは思いつくかぎり青色のものをあげてみましたが、シャルルはどんどんうつむいていき、悲しそうに首を横にふるばかりです。

「あぁ、イルカはお店に売ってないな。それに青じゃなかったか。青のもの、他になにかあったかなぁ」と、ラオワンは首をかしげました。

「青色のものを買うんじゃないの、さがしているの」

「買わないの?」

「そう。買うんじゃないの。」

ラオワンには何のことだかさっぱりわかりませんでした。

「それは…どこにあったの?」と、何か手がかりがつかめないかとラオワンはたずねてみました。

「それが、どこにあったのか、ちっともわからないの!」と、シャルルは悲しそうにつぶやきました。

それから思い出したように

「あの、古い建物。あれが遠くに見えたの。だからここではないの。」と、通りをのぞいて楼閣を指さしたのです。

「あぁ鐘の楼閣だね。」

「鐘?」

シャルルが不思議そうにしているのをみて、この子はこの町の子ではないのだと思いました。この町に住んでいてこの鐘を知らない人などひとりもいないのですから。たとえ小さな子どもだとしても!

「あの建物の上には鐘があって、それで時間を町のみんなに知らせていたんだ」

「鐘で!時間を!」

シャルルは目を輝かせました。なんて素敵なことでしょう。

街角でスケッチしていると、あたりに鐘が鳴り響き、「あら、もうお昼ね。そろそろお昼ごはんを食べにいきましょう」とスケッチブックを閉じカバンにしまうと、さっそうと近くのお店に入っていくーそんな自分を想像し、シャルルはうっとりとしました。まるで映画の主人公になったようです。なんて素晴らしい町に引っ越してきたのでしょう!

どんな鐘の音がするのかしら?鈴の音のような澄んだきれいな音でしょうか。それとも威厳のある遠くまで低く響く音でしょうか。シャルルは早くその鐘の音を聞いてみたいと思いました。

「その鐘は何時になるのかしら?」と、シャルルは喜びをかみしめながらたずねました。

そばでシャルルが何やらうれしそうにしているのをじっとだまって見ていたラオワンは少し困ったように話し始めました。

「今はもうならないんだ。鐘で時間を知らせていたのは昔のことでー」と、そこまで言うと、そのあとはだまってしまいました。

その時のシャルルのがっかりした顔といったら、ラオワンがそれ以上ことばを続けることができないほどだったのです。

ながみみシャルルの物語 〜まいごのシャルル〜

つづく ▶︎07.暗闇の世界へ

まいごのシャルル「05.青色のさがしもの」

シャルルはもうどこに行ったらいいのかわかりませんでした。思いつく限りの道を歩き、そして歩けば歩くほど知らない場所に迷い込んでいくようでした。マンションを出てから少し歩き振り返った時に、遠くに大きな古い灰色の建物が見えたのですが、ここからはその建物が随分と近くにみえました。

これ以上先に進んでもどうやら家から遠ざかることになりそうです。

とりあえず来た道を戻ろうと振り返ったその時です。目の前に突然壁があわられたみたいに視界がさえぎられ、シャルルはあわてて後ずさりして顔をあげました。

すると、毛むくじゃらの大きな顔が急に覗きこんできたので

「わぁっ!」と、大きな声で叫ぶと、シャルルはその場にへたへたと座りこんでしまったのでした。

ラオワンの方だってとても驚いたのです。あまりにも悲しそうなため息を聞いて心配になって近寄ったものの、なんて声をかけたらいいか考えこんでいたところに、シャルルが急に振り返ってきたのですから。さらに、ラオワンの前で、シャルルは大きな目をさらにまん丸にして、口をパクパクとさせ声を出すこともできずにしゃがみこんでいました。

「あの」と、ラオワンはもごもごと口を動かしました。

「ごめんなさい」と、シャルルはささやくように言いました。それはあまりに小さな声でした。ラオワンはシャルルのことばを聞きとることができなくて、さらに顔を近づけたものですから、かわいそうなシャルルはもっとおびえて小さくなってしまいました。

こういう時にどうしたらいいのかラオワンには良い考えが思いつきませんでした。とりあえず、顔を近づけたまま「なにしてるの?」と、声をかけてみました。

頭が真っ白になってなにも考えられなくなっていたシャルルはそのひとことで我にかえりました。そうです。シャルルはずっと探していたのでした。

「えっと…あの…お店に買物にきたの、でも見つからなくて、だから帰ろうと、でも見つからなくて、青色がどこにも見えないの。」と、シャルルは一気に話しました。

《お店?買い物?青色?》

シャルルの言った言葉を繰り返しながら考えたラオワンは、

「青色のものをさがしているの?」と、聞きました。

シャルルは大きくうなづきました。

この人なら青色の瓦屋根のマンションを知っているのかもしれない!これでようやくおうちに帰ることができると、シャルルは期待をこめてラオワンを大きな目でじっと見つめました。

ところがー

「えっと、えっと、バケツ、ブルーベリー、ソーダアイス、サファイア、イルカ!」と、ラオワンが次々と言いはじめたのです。シャルルはラオワンがいったいぜんたい何を言いはじめたのかと、きょとんとした顔で聞いていました。

ながみみシャルルの物語 〜まいごのシャルル〜

つづく ▶︎06.あこがれの鐘の音

まいごのシャルル「04.シャルルの新しい日」

ふさふさの大きなしっぽを引きずりながら、売店の角まできた耳の長い子ども.…本当はもうとっくに子どもではなかったのですが、小さなからだと大きなクリクリとした目はとてもかわいらしい子どものようだったので、ラオワンが子どもと間違えたのも無理はないことでした。しかし、毎回間違われてしまう側にとって、これは由々しき一大事でした。そこで、初めて会う人にはかならず、耳をピンと伸ばし、「わたしはシャルル。もう立派な大人なんですの。」と、精いっぱい背伸びしながら自己紹介することにしていたのです。それでも、しばらくするとみんなはすっかり忘れてシャルルをまるで子どものように扱うので、何度でもこの自己紹介を繰り返さなくてはなりませんでした。

ラオワンから子どもだと勘違いされていることも、後ろについて来ていることも知らずに、シャルルは売店のかげで立ちすくんでいました。そして、祈るような気持ちで通りを見渡しました。

《ここもちがう!》と、シャルルは心の中で叫びました。

それから、上の方に目を向け、記憶にはっきりと残っている綺麗な青色の屋根瓦がどこかにちらりとでも見えないものかと目をこらしました。そして、それが無駄なことだとわかると、身体中の力が抜けてしまったかのように、ふらりと後ろへさがると、大きなため息をついたのです。

そのため息が通りに響き渡ったことも、ナィナィおばあさんがため息の主を探してキョロキョロ辺りを見渡していることも、シャルルは気づきませんでした。あたりの様子を気にする余裕なんて、この時のシャルルにはまったくなかったのです。

《このまま家にもどれなかったらどうしよう》

うつむいて顔をおあげることができないシャルルの目から、涙がひとつぶ落ちました。心臓のドキドキがしだいに速くなっていくのを感じて、息が苦しくなってきました。

しばらくその場で立ちすくんでいたシャルルでしたが、意を決したかのように顔を上げました。先ほどのぞいた道の向こうで、おばあさんがイスに座っていた姿を思い出したのです。

《あのおばあさんならずっとこの町に住んでいるに違いないわ。青色の瓦屋根のことも知っているはず!》

この思いつきは素晴らしいものでした。だってナィナィおばあさんはたしかに1番古くから住んでいて、この町のことならなんだって知っていたのです。家の前を通る人たちからたくさんの話を聞いていたので、町の外のことだってナィナィおばあさんに聞けばなんでも話してくれるのでした。

シャルルはこれですっかり全てがうまくいくような気がしてきました。思いついた考えにぱぁっと顔が明るくなり、もう一度、通りをのぞきこみました。

「あっ!」と、シャルルは声をあげました。おばあさんの家の方を見たちょうどその時、ナィナィおばあさんはイスを手に家の中に入っていくところだったのです。シャルルが呆然としている間におばあさんの姿はあっという間に見えなくなってしまいました。

「あぁぁ」と、今度は小さなため息がこぼれでました。

《さっき声をかければよかった……》と、後悔が胸いっぱいに広がりました。

《またやっちゃった。せっかく新しいところへ来たのにまた同じ》

今朝、青色の屋根瓦にきれいなクリーム色の素敵なマンションの部屋で目覚めたシャルルは、今日からここで新しい日々が始まるのだと思ってわくわくしていたのです。窓の外を眺めて、灰色の屋根瓦が続く町を見おろしながら、自分がすっかり別のものに生まれ変わったような清々しさを感じて深呼吸したのでした。まだ、がらんどうの部屋を見渡して、これから生活に必要なものを新しく1つづつ用意していくように、シャルル自身も新しいものを1つづつ身につけて素敵な自分ーそれが具体的にどのような自分なのかはよくはわかってはいませんでしたが、とにかく、今までとはちがう自分に、なっていくのだと信じて疑わなかったのです。

それなのに!必要なものを買いそろえようとマンションを出たシャルルは、お店を探しているうちにすっかり道に迷ってしまったのです。さらに自分の家があった場所さえもわからなくなり、まだよく知らない町の中で途方にくれているのでした。

それはもう、まったく!少しだって!シャルルが昔と変わってはいないことを証明してみせているかのようでした。

ながみみシャルルの物語 〜まいごのシャルル〜

つづく ▶︎05.青色のさがしもの

まいごのシャルル「03.ため息の正体」

その日の午後も、ラオワンは確かにいつも通りの時刻に家を出ていました。

お昼ごはんをゆっくりと食べた後、熱いコーヒーを飲みながら、本をひと区切り読みました。柱時計の鐘が3回なるのを聞くと、マフラーを首に巻き、家の外に出て歩き始めたのです。家の前を右に曲がり、そのすぐ次の角は左へ。いつもと同じ道、いつもと同じ時間です。

両側にレンガの家が並んだ細い路地裏を抜けて小さな売店のある角を曲がると、ナィナィおばあさんがイスに座っている道に出るのですが、ラオワンはその路地裏に入りかけたところで立ち止まっていました。

道のすみっこに何か動物のようなものがズルズルとからだとしっぽを引きずるように動いているのが見えたのです。

《犬にしてはちいさいなぁ》

ラオワンはじっと目をこらして見つめました。ベージュの薄汚れたそのかたまりは、今まで見たどんな動物にも似ていませんでした。大きなふさふさのしっぽは立派な犬のようでしたが、それにしてはからだが小さすぎました。しかも、ヘビのようにからだをひきずって動いているのです。

それは路地裏からさらに細い道へ吸いこまれるように少しずつ入っていき、しっぽだけがちょこんと飛び出ていたのですが、最後にはそれも見えなくなってしまいました。

ふさふさのしっぽが小さな道に入っていくのを見ていたラオワンは急に心配になりました。

《あんな風にからだをひきずっているなんて、どこかケガをしていたのかもしれない!》

はやる気持ちをおさえながら、音をたてないように静かにあの生き物が消えた角にゆっくりとむかっていきました。急に近づいて驚かしてしまってはいけませんからね。気づかれないようにからだを隠しながら、そっと薄暗い通りをのぞきこみました。

その狭い道は両側が高い壁に囲まれて太陽の光がまったく届かず、昼間だというのに暗くてよく見えませんでしたが、道の途中に何かが立ちすくんでいるのがわかりました。

《あれ?あの動物はどこにいったのだろう?》

暗がりの中にいるのは先ほどのしっぽがふさふさした生き物ではなく、耳の長い小さな子どものようでした。そして、ラオワンがのぞいている気配に気づいたのか、その子どもはふりかえると急にラオワンの方に向かって走ってきたのです。

ラオワンはとっさに顔を引っ込めると、道沿いにある公衆トイレにあわてて駆け込み、大きなからだを隠してしまいました。逃げる必要などまったくなかったのですが、こっそりのぞいていたことがなんだか悪いことをしていたような気がしてしまったのです。隠れてみたものの、その子や先ほどの生き物のことが気になって、今度はトイレの入口から通りの様子をのぞいてみたのでした。

長い耳を揺らしながらその子は路地裏に飛び出して、あたりをキョロキョロ見回しました。

「どこなの!いったいぜんたい、どこなの!」と、その子が叫ぶのを聞いて、ラオワンは自分を探しているのだとはっとしました。

しかし、その子は道を見渡したあと、上の方をあちこち見て「このあたりにあったはずなのに!」と言い残すと、売店の方に向かって歩いていったのです。

その後ろ姿をみてラオワンは思わず「あ!」と声をあげました。その子はふさふさの大きなしっぽの持ち主でした。そしてしっぽと同じベージュ色の大きなカバンを引きずりながらあるいていたのです。まるでヘビが地面を這うようにしっぽとカバンをズルズルと地面にこすりつけながら。

《動物じゃなくて子どもだったのか!》

ケガをしている動物ではないと知って、ホッとしたラオワンでしたが、小さな子どもがこんなところで何をしてるのか気になって、そっと後をついていくことにしました。

売店の角までまでくると、その子はぴたりと止まりました。ラオワンもあわてて立ちどまります。大きな耳をゆらしながら顔だけを通りにちょこんと出すと、道の両側と空を見上げました。そして顔を戻すと大きな耳を垂らしながらしばらくうつむき、ラオワンが今まで聞いた中でも一番悲しそうな長いため息をついたのでした。

ながみみシャルルの物語 〜まいごのシャルル〜

つづく ▶︎04.シャルルの新しい日