まいごのシャルル「07.暗闇の世界へ」

今はもう鐘の音が時間を知らせることはないと聞いたシャルルは、地面を見つめてこぼれ落ちそうな涙をぐっとこらえていました。

冷たい風が通りを吹き抜け、砂埃が舞いあがり、ラオワンは思わず目をつぶって肩をすくめたのですが、その間もシャルルはじっとして動こうとはしません。

鐘がならないーそれだけのことでした。もうかなり昔から鐘が時刻を知らせることはありませんでした。この町の人たちなら誰でも知っていることです。そのことにがっかりする人などひとりもいませんでした。

役目を終えた鐘はただそこにひっそりとたたずんでいました。

シャルルには、その鐘の音は低い悲しいものだったような気がしてきました。今朝まで明るく輝いて見えた町の景色さえも、今はあちらこちらが灰色で、まるで味気なく、どんよりとした空の下に冬の寒々しい風景が延々と続いているようにしか思えなかったのです。

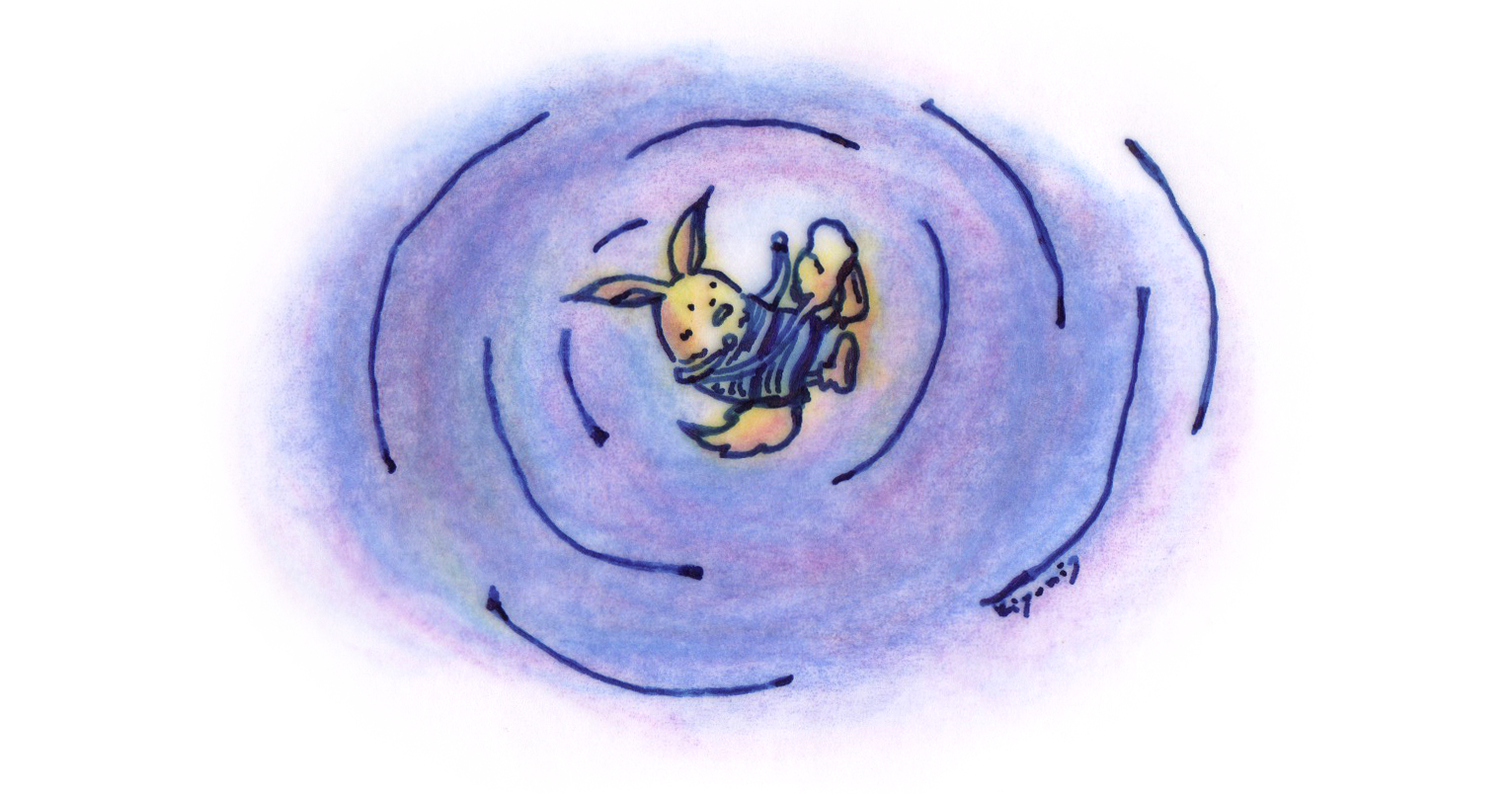

薄暗い路地裏に立つシャルルの身体の奥底から、重苦しい鐘の音が響き、冷たい風がまとわりついて、心の隅々まで凍えてしまいそうでした。そして、そのままその風に引っ張られ、暗い渦の中へと引きずり込まれるようでした。鐘の音が静かに鳴り響くように、シャルルもどこまで続くかわからない闇の中にゆっくりと落ちていくのです。悲しさや不安を感じる心もすっかり凍りついてしまったようで、わずかに動くことさえも諦めているようでした。

知らない町でひとり、帰る家さえ見つけられない。他にいくあてもない自分だから、このまま暗闇に埋もれてしまってもかまわないー長い間、時間をみなに伝えてきた鐘でさえ、必要とするひとがいなくなれば、そこにただいるだけの存在になってしまうのだから。

町全体が重い空気に包まれて、外から来たシャルルを闇の世界におし返そうとしているようでした。大きな立派な鐘楼におさめられた鐘にくらべて、あまりにも小さな自分は、この町やこの世界にいる資格すらないように思えてしかたがなかったのです。

このまま誰にも会うことのない、何もない真っ暗な世界にずっといた方がいいのかもしれない、シャルルがそんな風に思いはじめた時です。

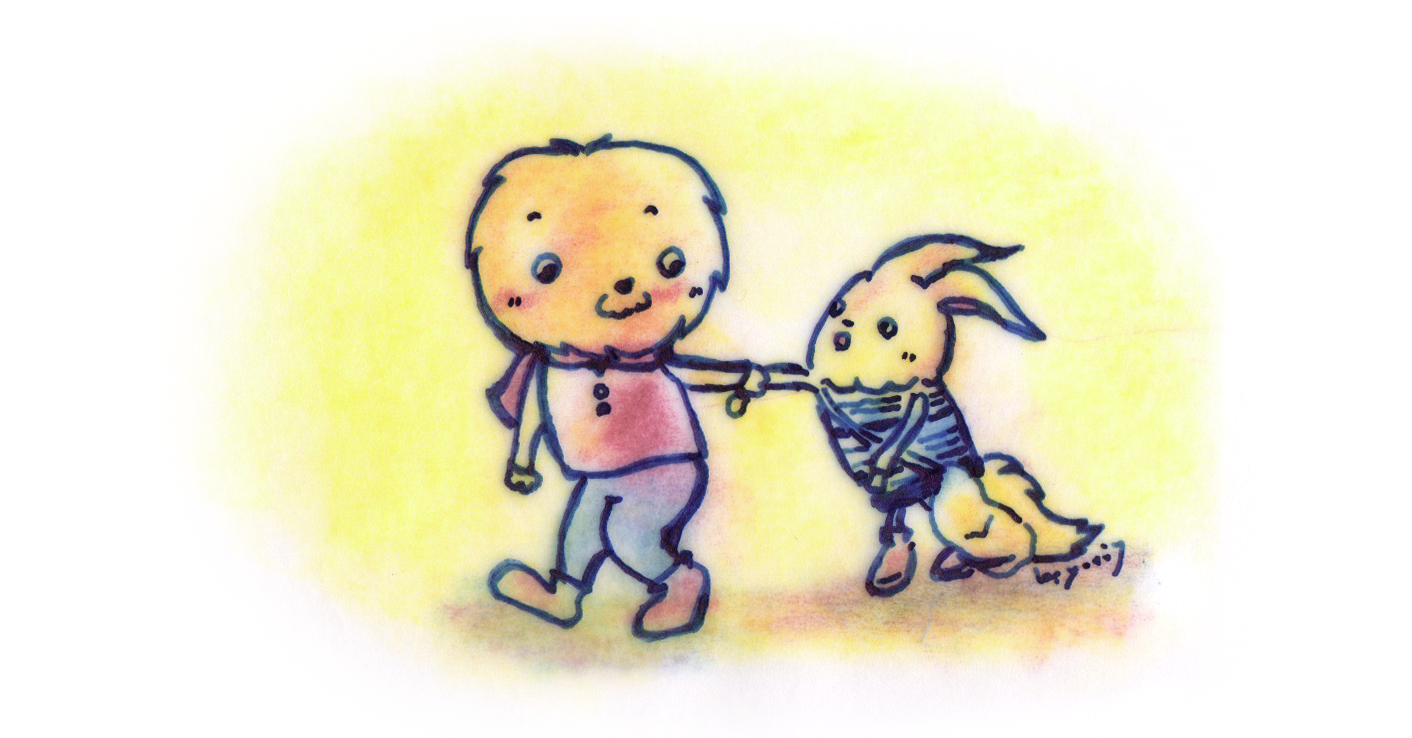

ぐいっと急に腕をつかまれたかと思うと、引きずられるように明るい通りへ出たのです。現実の世界に戻されたシャルルは、あわてて顔をあげました。

ラオワンがはっとして、シャルルの腕をつかんでいた手をはなしました。

「えっと…あの…その…」

困ったように頭をかきながら、ラオワンは鐘楼の方角を指さしました。

「時間も…青も…ぜんぶあるから…」

そういうと、通りを鐘楼に向かって歩きはじめたのです。あとに残されたシャルルは、ぽかんと口をあけて、ラオワンの後ろ姿を見つめていました。

薄暗かった通りにはいつの間にか太陽がさしこんでいました。光に照らされながら振り返ったラオワンは、シャルルについておいでというように優しくうなづきなら微笑むと、また前に向かって歩きはじめたのでした。

ながみみシャルルの物語 〜まいごのシャルル〜

つづく ▶︎08.ラオワンの想い

関連記事:

投稿者について

Kiyomiy: [投稿者名]Kiyomiy [投稿者経歴] 1976年生まれ。静岡県出身。 コマ撮り (ストップモーション)映像撮影やデザイン制作、 オリジナルグッズの企画制作を行う『FrameCue』(http://framecue.net)主宰。 ブログ『ツクルビヨリ』(http://framecue. net/tsukurubiyori/)にて仕事からプライベート まで365日つくる毎日を記録中。