第19回:日本本社って?

(写真)日本本社はちゃんと会議を開いて相談にのってくれるのだが・・

中国の日系企業の駐在員がよくぼやく流行語がある。「OKY」だ。本社の上司や企画部の連中が電話の向こうでいつもこう言ってくる。「中国なら売上は最低20%伸びるはずだ、中国人社員をちゃんと管理すればそんな問題は発生しないはずだ」云々。「そんな簡単に言うな!お前がきてやってみろ(OKY)」。中国にいる駐在員でこの言葉に異議を唱える人はいないはずだ。中国の日系企業の駐在員に「中国でのビジネスで最も難しいところはどこですか?」と聞くと、「日本の本社との戦いですね」と言うコメントが少なからず返ってくる。まさに、“敵は身内にあり”というのが実態なのだ。

日本の本社から派遣されてくる駐在員は、ビジネスの基本動作などはきちんと躾けられている。しかし、一般的に言ってグローバル企業で最も重要な「権限移譲」というシステムには慣れていない。しかもその原因の多くは日本本社にあったりする。日本本社は、口では現地に任すというけれども、本社に一言でも相談しないで意思決定したりするとこうも言って来る。「その件、現地で決めていただいて結構なのですが、本社にひとこと相談していただきたかったですね」。こうしたやり取りを傍で見ている中国人社員は、とても不思議に感じることだろう。

中国人社員から見れば、中国に会社を作り老板に権限を委譲しているはずだから「すべてを任せて、結果についても責任を取らせる」というのが当たり前の概念だ。これは欧米企業でもまったく同じだろう。それなのに、任せると言っておきながら報告・相談を求めてくる日本本社はとても不可解に映るだろう。さらに極めつけの言葉はこれだ。「こんな重大な決定、貴方に責任をとらせるわけにはいかないから、ちょっと本社と会議を開いて相談してください」。これじゃあ日系企業の老板は、中国人社員になめられてしまうこと請け合いだ。

だいぶ前のことになるが、僕が上海現法の総経理だったとき、上海市のある区長と会食をする機会があった。こちら側の構成は、日本本社の社長と事業本部長(役員)、僕、そして中国人社員数名だった。もう内容は忘れてしまったが、ある案件で我が社の意向を表明しなければならない事態になった。区長は当然、意思決定するのは僕でそれを承認するのが社長だと思っていた。しかし僕は日本式の意思決定メカニズムに従い、事業本部長に聞き彼の返事を待った。そしてその通り本部長が区長に返答した。

区長は何かいぶかしげな表情を見せた。なぜ僕が返事をせずに本部長なる人間が答えるのか?あとで区長の秘書に確認したところによると、我が社の序列は社長、僕の順で、同席していた本部長は社長の秘書ぐらいに思っていたそうだ(中国では社長秘書は偉いのだが)。上海市の区長にとっては、“大中国”の現法社長である僕は、少なくともこの会食の場では日本本社の社長の次に偉いと思っていたようだ。

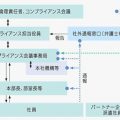

実際、中国人社員にとっては、日本本社にいる社長以外の役員、事業本部長、それに本社直轄組織の経営企画部長とか海外事業部長、そういう役割の人たちが自分たちの事業にどうか関わり、どういう権限を持っているのかはとても理解しにくい。またクライアントとの契約交渉などで、自分の老板(つまり中国現法の総経理)が決めたことを本社の法務担当社員が認めなかったり、財務課長が経費申請を却下するといったことにとても困惑してしまう。

中国人社員にとって私たちのボスは、中国現法の老板であり、事業戦略も人事評価も経費処理も全部彼が決めるものだと思い込んでいるし、事実、仕組みとしてはそうなっている。少なくともグローバル企業では当たり前のことなのだ。だから業績が悪かったり不祥事が発生して自分の老板が突然人事異動で飛ばされたり、会社を辞めたりしても別に驚かない。しかし日系企業の老板は、中国の業績がよくても悪くても、会社のコンプライアンスをきちんと守り、本社に報連相をしていさえすれば、数年の任期を経て本社に帰ってそれなりのポストが与えられるというケースが多いのではないだろうか。

日本本社っていったい何なのだろう。ある中国人社員がつぶやいた。「日本企業だって、資金を投資して利益を上げるために中国に進出しているんでしょう?私にはどうも儲けてやろうという覇気が感じられませんね。事業がブレイクしそうな状況でも本社は思い切って投資せず“そこそこ”の利益を求めるみたいだし、老板がミスをして本社の社長にどなられるといった場面も見たことがありません。日本人老板の中にはすごく優秀でビジネスセンスのある方もいました、でもみんな日本本社との軋轢で疲れてしまっているように見えました」。僕は日本式の「和の経営」も良いところはいっぱいあると思うけど、中国ではそれが却って仇になっているのではないかと思う。